“头号战犯”冈村宁次为何没有被判死刑

- T大

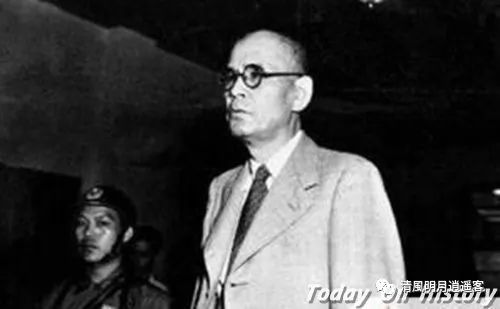

冈村宁次,侵华日军战犯,百团大战后任华北方面最高司令长官,指挥日军对八路军抗日根据地进行大扫荡。抗战末期任日本 中国派遣军总司令官。

1945年8月15日,也就是日本投降的当天,蒋介石对冈村宁次发出了名为“六项投降原则”:

一、日本政府已宣布无条件投降。

二、冈村宁次应即通令所属日军停止一切军事行动,并派代表至玉山接受中国陆军总司令何应钦将军之命令。

三、军事行动停止后,日军可暂保有其武装及装备保持其现有态势,并维持其所在地之秩序及交通,听候中国陆军总司令何应钦将军之命令。

四、所有之飞机及船舰应停留现在地点,但长江内之舰船,应集中于宜昌、沙市。

五、不得破坏任何设备及物资。

六、以上各项命令之执行,冈村宁次所属官员均应负责个人之责任,并迅速答复为要!

冈村宁次全面地接受了蒋介石的指示,并保证会协助国民党,他从蒋介石那里接下了“中国战区徒手官兵善后联络部长官”的任命,担负起让日本200万军民回归本土的任务。“徒手官兵”意指手上没有武器的士兵,之所以不将他们视作“俘虏”,是为了保留日方的面子。

国民党对冈村宁次的关照,在1945年9月9日午前9时于南京中央军校大礼堂举行的日军投降仪式中,表现得淋漓尽致。

蒋介石指派中国战区中国陆军总司令何应钦为中国方面的受降代表。何应钦毕业于日本陆军士官学校,和冈村宁次村是旧识。在投降仪式举行的前两天,何应钦还走访了冈村宁次的宿舍,传达了可以让冈村宁次佩带军刀受降的意思。国民政府之所以会做出如此许诺,或许也与冈村宁次在8月18日的时候发表了“对华处理要纲”,通知各地日军接受国民政府解除其武装、全力协助国民政府对武器弹药的接收,并且抵抗共产党接收的举动关。

1945年12月23日早上,冈村宁次突然接到通知说,蒋介石希望与他见一面。虽然这并不是冈村宁次第一次和蒋介石见面,但是两人面对面的对谈还是头一遭。在冈村宁次的日记里记载了两人之间的对话内容:

蒋:身体可好?若有任何不便之处,请不用客气,尽量告诉我以及何总司令。

冈:感谢您的好意,我对目前的生活感到相当满意。

蒋:接收工作持续顺利地进行,这样的状况,实在得我们双方同感欣慰不已。若是留在这里的日本民众有任何不便之处,也请尽管告诉我们。

冈:虽然目前还没有这方面的问题,不过若是真有遇到不便之处,蒙您厚爱,我会尽量告知的。

蒋:我认为,中日两国应当基于孙文先生的遗志,建立相互提携的坚固关系,这是相当紧要的。

冈:我也深有同感。

这次会谈大约不到15分钟便结束了。

虽然就字面上来看,这段对话只是彻头彻尾的礼貌性对谈,但关于蒋介石,冈村宁次留下了“始终带着笑颜,充满令人感动的温柔敦厚”的良好印象。

尽管如此,但冈村宁次心里却总是笼罩在追究战犯的阴影之中。冈村宁次自从中日战争爆发之后,由师团长、军司令官、方面军司令官,一直到最后成为总司令官,都身处中国战场的最前线,他认为自己“恐怕难以免于极刑了。”

一开始就将冈村宁次指定为战犯的是共产党。延安发表了两万名日本战犯的名单,其中冈村宁次名列榜首。

国民政府内部也一直在就“是否应当逮捕冈村宁次,将其作为国际法庭战犯送回日本”这个问题进行讨论。

在会议上,何应钦强烈主张冈村宁次无罪。另外。在询问是否逮捕冈村的行政文件上。蒋介石最终批示了“否”,同时加注“ 等冈村宁次的任务(指日人遣返等任务)结束之后,将之逮捕也无妨。其实这是在等待着将冈村宁次无罪释放的时机。

1946年9月27日,《中央日报》刊登了这样一则报道:

记者问:政府何时将拘禁冈村宁次?

政府答:冈村宁次虽然是日本战犯,但自日本投降以来,他尚有维南京治安、协助政府接收,以及(善后业务)联络负责人等相关工作未完成,对于何时将他以战犯身份拘禁并加以审理一事,战犯处理委员会正在慎重考虑研究中..........

1946年11月,盟军要求国民政府让冈村宁次以证人身份回到日本,为正在进行的东京大审判做证。当时外交部已经倾向于同意将冈村宁次引渡回日本,但此方案在最后阶段依旧遭到了蒋介石以“遣返任务”为挡箭牌,拒绝了引渡冈村宁次的要求。

若是冈村宁次回到日本的话,不只是做证,被当作战犯追诉的可能性恐怕也相当高。

其实,在国民政府全面动员军舰、民间船只以及铁路等运输工具的情况下,日本军民的遣返任务,远比想象中更加顺利。当初原本预计整个任务大概需要3-4年,但实际上从战争结束开始仅仅用了10个月,到1946年夏天便几近大功告成。此时,包括小林浅三郎总参谋长等中国派遣军总司令部的大部分核心成员已经通过上海遣返日本,只有以冈村宁次为首,包括宫崎舜一中佐、小笠原清少佐以及通译和军医等在内的14人仍留在中国。

因此,在国民政府内部,主张逮捕冈村的声音一直没有停止。白崇禧曾于1947年6月向蒋介石提出了一份名为“关于冈村宁次的处理方案”的文件。文件中提出:冈村宁次是侵略中国的魁首,同时也是被指定为战犯的人物,若是依法对他进行处置,对于国内舆论也可以产生宣传效果。我们可以用对他判处有罪,再以特赦加以减刑的方式,一方面表现守法的态度,同时也展现出中国式的宽大政策,可谓一举两得。

不过,蒋介石并没有接受白崇禧的提案,冈村宁次村担任长官的“中国战区徒手官兵善后联络部”的解散也一路延到了年底 。

时间迈入1947年,随着遣返任务告一段落,冈村宁次所在的联络部也解散了,一直伴随在他身边的小笠原清等人,也都陆续返回了日本。就在这时,冈村因为罹患肺炎,身体状况严重恶化,汤恩伯等国民政府军人陆续前往探病,这令冈村宁次相当感激。这些人都是曾在日本留学的军官。

同时,国民政府对于冈村宁次的处置,也已经到了无法再继续拖延下去的地步。于是,同年秋天,冈村宁次被关进了战犯监狱不过,据说他在监狱里的待遇,却是非常之好。

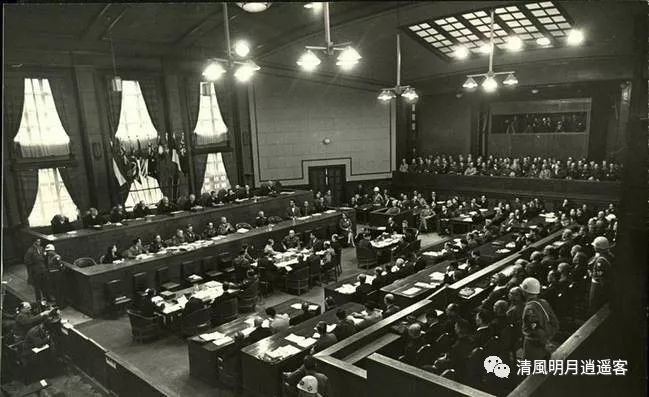

1947年11月25日,东京大审判的最终判决结果,土肥原、板垣等人被处死刑的消息传到了监禁中的冈村宁次村耳中,令他感慨万千。

在这之后,冈村宁次因为身体状况恶化,从南京被移送上海在上海的某处民宅里接受治疗。至于他的疗养场所,则极度保密。

汤恩伯于1947年12月7日以“听取有关长江下游地区防备意见”为由,将冈村宁次邀请到自己的宅邸,请教关于长江该如何防备北敌入侵的看法。

时间到了1949年,随着辽沈、平津、淮海三大战役的打响,蒋介石在严酷局面的逼迫下辞职。与此同时,国民政府中受蒋介石影响的知日派团体,在与时间赛跑的紧迫情势下,发动了“救援冈村”的计划。

在国民政府国防部召开有关该如何处置冈村宁次的会议时,一开始认为应判有罪,特别是处死刑或是无期徒刑方为妥当的意见占了绝大多数。一些人强硬地主张冈村宁次无罪,理由是:“冈村宁次在中国的作战指挥,都是遵循着日本大本营的命令而行。在此期间,他不仅不曾下达虐杀的命令,而且曾经严令禁止滥杀无辜。他并没有直接参与杀害中国人民,也没有人这样告发过他。不只如此,冈村在战后积极遵从中央政府的命令,不将武器转交给中共,在终战处理方面也颇有功劳,不是吗?”在这种歪曲事实、颠倒黑白的说法下,出席者的意见便全部转变为支持冈村宁次无罪。

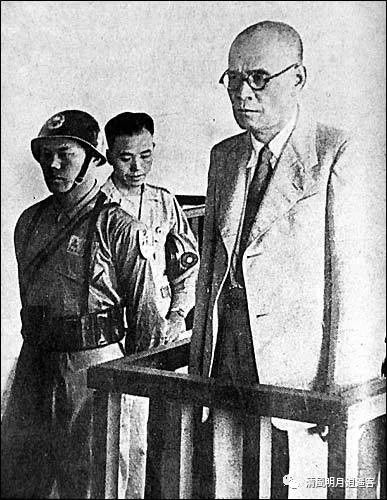

在上海战犯法庭负责审理冈村宁次的是一位名叫石美瑜的法官。石美瑜曾对酒井隆、谷寿夫向井敏明、野田毅等人,陆续下达了包括死刑在内的判决。因此,当石美瑜被任命为冈村一案的审判长时,当时的中国社会舆论普遍都认为他一定会做出相当严厉的判决。

1949年1月26日,对冈村宁次的最终审判。宣判前,石美瑜将陆超、林健鹏、叶在增、张身坤4位法官叫到审判长室,取出了已经盖上国防部长徐永昌大印,写着“无罪”两字的判决。

石美瑜说:“我必须坦白告知各位,这起案件已经由高层决定了,我对此无能为力,大家现在就在这份判决书上签字吧!”室内的空气一下子凝结了。石美瑜接着又继续说道:“我很清楚大家的心情,因此也无法勉强各位。只是,在隔壁房间里,国防部派来的军法官已经在那边待命了。就算我们不署名,他们也会立刻接手整起案件,结果还是一样的。唯一不同的就只是,接下来我们会被全体带到警备司令部的地下室去而已。”

说罢,石美瑜带头签字,所有的法官都默默地拿出笔,在判决书上签下了自己的名字。

在法庭上石美瑜宣布了最后的判决结果:被告冈村宁次,无罪。

判决理由:

被告虽然在民国三十三年十一月二十六日就任中国派遣军司令官,但是包括长沙、徐州会战中日军的暴行,酒井隆在香港的暴行,以及松井石根、谷寿夫在南京大屠杀中的暴行等,皆发生于被告就任之前,与被告并无关系。另外,被告在日本投降时遵从中央的命令,引导了百万日军放下武器投降。尽管被告在任期间,各地日军仍有些许暴行发生,但既然应负责任者都已受到处罚,那么显然被告并不需要被认定有连带关系。基于以上几点,我们认为被告并无违反战争法以及国际公法之处,故此应获判无罪。

就这样,作为战犯被起诉的冈村宁次,极端异常地获得了无罪判决。

1月28日,中共中央通过新华社发表声明,向南京方面提出强烈抗议,谴责对冈村宁次的判决,要求重新逮捕他。此时蒋介石已宣布下野,代总统李宗仁为争取和谈,下令重新逮捕冈村宁次,但淞沪警备司令汤恩伯却将命令扣压不发。当天,汤恩伯当晚即派副官来到冈村在上海临时借住的寓所内,通知他于次日晨6时30分之前到战犯监狱集合,与狱中其他在押的日本人同乘美国轮船回国。

1949年1月30日上午10时,冈村宁次搭乘"维克斯"号美轮驶离上海黄浦港,回到日本。